Без рубрики

Что такое грипп и какова его опасность?

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений:

Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).

Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения.

Что делать при заболевании гриппом?

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.

Важно!

Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

Важно!

При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи».

При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой.

Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Как защитить себя от гриппа?

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа:

- Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

- Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

- Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

- Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

- Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

- Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

- Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

- Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

- Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

- Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

- По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

- В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Будьте здоровы!

ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе

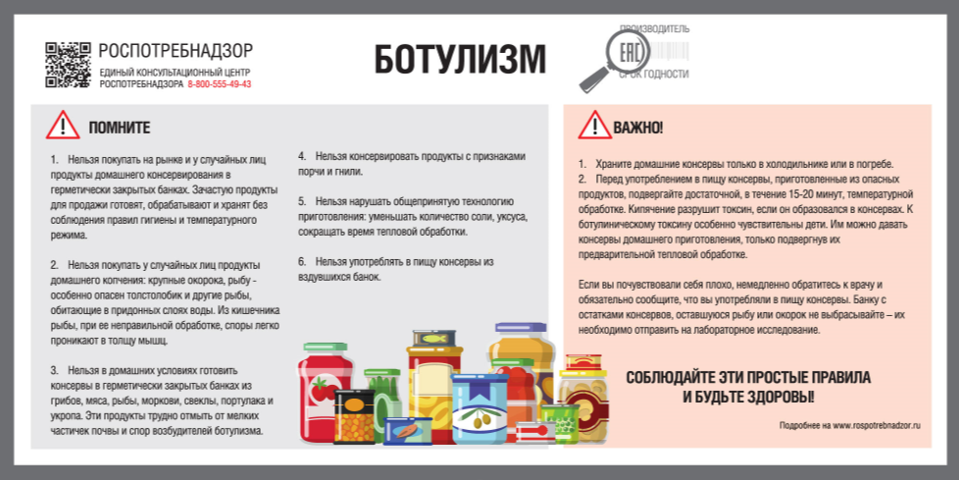

О профилактике ботулизма

Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. Инкубационный период ботулизма редко превышает сутки, чаще всего, составляя несколько часов (4-6). При приготовлении домашней консервации необходимо помнить, что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания — ботулизма. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда, и совсем не обязательно, может отмечаться вздутие консервных банок. Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке.

Рекомендации при купании в проруби в период праздника Крещения

Купание в проруби в Крещение является устоявшейся традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, часто не задумываясь о противопоказаниях и безопасности. Тем, кто планирует окунаться в прорубь, Роспотребнадзор напоминает о мерах предосторожности во время проведения обряда. Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб.

Купание в ледяной воде противопоказано людям:

— с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

— с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,

— с болезнями дыхательных путей,

— с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

— с заболеваниями мочеполовой системы,

— с воспалительными заболеваниями носоглотки,

— с эндокринными заболеваниями.

Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

- Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

- Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.

- Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

- Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

- Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.

- Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

- Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить безалкогольный согревающий напиток.

О запрете купания людей на водоемах на территории муниципального образования Кильмезское городское поселение в период православного праздника Крещения Господня

Распоряжение администрации Кильмезского городского поселения от 13.01.2026 года № 2

О запрете купания людей на водоемах на территории муниципального образования Кильмезское городское поселение в период православного праздника Крещения Господня

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по организации обеспечения безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах от 11.01.2019 № 2 2-4-71-1-29, в связи с отсутствием специально оборудованных мест для крещенских купаний (купелей) и недостаточностью образованием ледостава на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Кильмезское городское поселение, в период православного праздника Крещения Господня в 2026 году:

- Запретить купание людей на водоемах на территории муниципального образования Кильмезского городского поселения в период православного праздника Крещения Господня.

- Запретить оборудование прорубей (иорданей), береговых сходов в воду в местах освящения воды на водных объектах на территории Кильмезского городского поселения в период празднования Крещения Господня.

- Настоящее распоряжение обнародовать в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.Глава Кильмезского

городского поселения: В.А.Шакирьянова

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

На территории Кильмезского городского поселения в преддверии Нового 2026 года, с целью создания праздничной атмосферы для жителей и гостей в предновогодние, новогодние и рождественские праздничные дни, администрацией Кильмезского городского поселения совместно с Кильмезской поселковой Думой на территории поселка организуется конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий: домовладений, учреждений, организаций, торговых предприятий всех форм собственности и прилегающих к ним территории.

Конкурс проводится по двум номинациям:

— «Новогодний серпантин» — световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием новогодних украшений;

— «Мой новогодний дом» — оформление домовладения(усадьбы).

Подведение итогов конкурса состоится до 16 января 2026 года. Победителей новогоднего конкурса ждут приятные подарки.

Распоряжение от 15.12.2025 года №34 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление»

О чем нужно помнить в первые годы после рождения ребенка

Гигиена – один из основных элементов здорового образа жизни. А для новорожденного чистота особенно важна, ведь его иммунитет еще не так силен и не может полноценно сопротивляться инфекционным заболеваниям. Поскольку в первые годы связь между матерью и ребенком особенно крепка, маме нельзя пренебрегать и собственной гигиеной, так как это может отразиться на здоровье малыша.

Перед тем как брать ребенка на руки, следует вымыть руки с мылом. Ногти нужно стричь коротко, чтобы случайно не поцарапать нежную кожу младенца – ведь даже через маленькие ранки в организм может попасть инфекция. Очень важна для молодой мамы процедура принятия душа – желательно делать это два раза в день. Также нельзя забывать о регулярной замене нижнего белья.

Для новорожденного ребенка большую роль играет утренний туалет. Умывать малыша следует при помощи ватного тампона или диска. Вода должна быть кипяченой, а ее температура – комнатной. Не забудьте аккуратно промыть глазки, совершая движение ваткой от наружного к внутреннему углу глаза.

Если у ребенка появились корочки в носу, нужно капнуть в каждую ноздрю немного детского масла, а затем свернутыми в жгутик ватками удалить отставшие корочки. При этом нельзя наматывать ватку на какие-либо твердые предметы, чтобы не повредить нежную слизистую оболочку.

Ушки также прочищаются жгутиком – делать это нужно крайне аккуратно, нельзя засовывать ватку глубоко.

Подмывать малыша нужно утром, вечером и после того, как он сходил в туалет. Для купания необходима специальная ванночка. Температура воды должна быть 37 градусов. Ребенка до полугодовалого возраста моют рукой без применения мочалок.

После купания кожу нужно смазать специальным детским кремом.

Не забывайте обрабатывать пупочную ранку. Это одно из самых уязвимых мест новорожденного. Нельзя, чтобы пупочная ранка находилась под подгузником.

Перед тем как надеть подгузник, обработайте кожу малыша специальной присыпкой или защитным кремом.

Чистить зубы нужно начинать с появления первого молочного зуба. Сначала можно использовать мягкую силиконовую щеточку, влажную марлю или специальные салфетки, после года – нужно перейти на детскую зубную щетку с мягкой щетиной. Пасту надо подбирать в соответствии с возрастом.

Также нужно позаботиться о чистоте помещения. Влажная уборка должна проводиться каждый день; желательно убрать из комнаты, где находится малыш, толстые ковры и мягкие игрушки, чтобы накапливалось меньше пыли. Регулярно проветривайте комнату. Одежду и постельное белье малыша нужно стирать при высоких температурах, затем отглаживать с двух сторон.

Помните: лучше всего полезные привычки закрепляются в детском возрасте, поэтому старайтесь приучать ребенка к нормам гигиены с первых дней жизни.

Наркотики или жизнь

В период с 17.11.2025г. по 28.11.2025г. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе проводит «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг.

В период с 17.11.2025г. по 28.11.2025г. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе проводит «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг.

Специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе ответят на актуальные вопросы граждан о защите прав потребителей при оказании транспортных услуг.

Получить консультации специалистов граждане смогут по телефонам «горячей линии» Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе 8 (83334) 2-36-95, 6-45-86

20 ноября в России и других странах отмечается Всемирный день ребенка

Ежегодно 20 ноября в России и других странах отмечается Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвящённого деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе для сохранения здоровья Ваших детей рекомендует придерживаться следующих правил:

— Не стрессовать. Стресс снижает устойчивость организма к инфекциям, особенно у детей в период формирования иммунитета. Важно создать в семье благожелательную атмосферу, оказывать ребёнку психологическую поддержку. Поддерживайте открытое общение с ребенком. Позвольте ему делиться своими переживаниями и проблемами. Не забывайте о важности отдыха. Включайте в расписание время для игр и увлечений.

— Учить соблюдать гигиену. Нужно приучить ребёнка мыть руки после прогулки, после посещения туалета, перед едой, мыть фрукты. Мойте руки правильно. Тщательно не менее 30 секунд намыливайте ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей, мойте с теплой проточной водой, затем ополосните руки еще раз и вытрите насухо. Также стоит научить ребенка иметь с собой платок или салфетки, чтобы снизить риск заражения от других детей.

— Обеспечить полноценное питание. Рацион должен быть разнообразным и богатым витаминами А, В и С. Обогащайте привычную структуру питания блюдами и продуктами с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов (блюда с добавлением микрозелени, ягод, меда, обогащенный витаминами и микроэлементами хлеб, кисломолочная продукция). Отдавайте предпочтение блюдам тушеным, отварным, приготовленным на пару, запеченым, пассерованным и припущенным блюдам. Исключите из рациона питания продукты с усилителями вкуса и красителями, продукты источники большого количества соли (колбасные изделия и консервы). Сократите до минимума потребление продуктов-источников сахара (конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы). Замените их на фрукты и орехи.

— Поддерживать правильный микроклимат в квартире. Для комфортного самочувствия, нормализации дыхания и профилактики простудных заболеваний нужно поддерживать в квартире оптимальный режим тепла (20-22 градуса) и влажности (40-60%), регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты.

— Вакцинировать ребёнка. Прививки формируют иммунитет и предотвращают риски распространения заболеваний в коллективе. Инфекции, против которых проводится иммунизация детей, действительно опасны. От них нельзя защититься только с помощью витаминов, чеснока и правил здорового образа жизни. Самые распространенные и опасные инфекции можно предотвратить, сделав прививки, а вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из изобретенных человеком.

Следуя этим несложным советам, Вы сохраните здоровье Вашего ребенка.